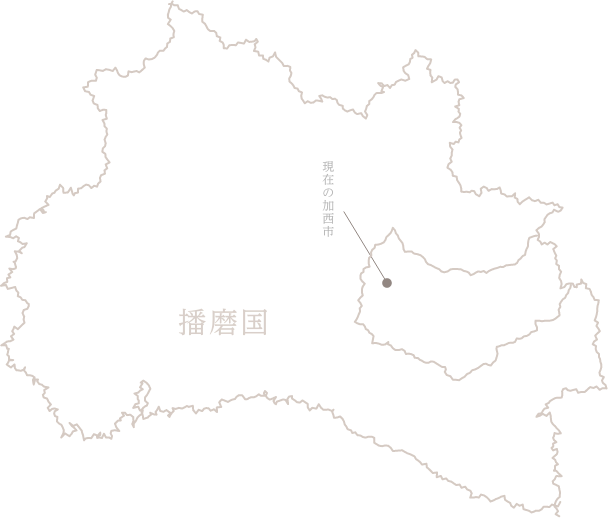

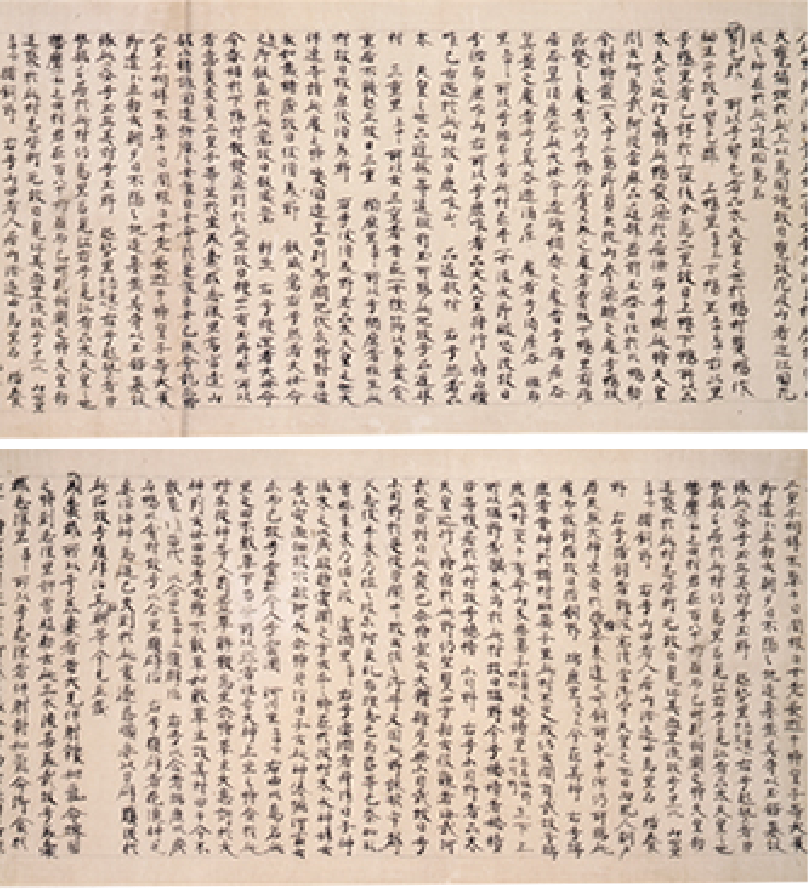

713年5月、奈良時代に官令により命じられた地誌で、715年に編纂されたものと見られています。

全国各地で編纂された風土記――。今では「出雲」、「常陸」、「肥前」、「豊後」、そしてここ「播磨」の5つの箇所に残っています。日本最古の地誌である播磨国風土記には、地名の由来や土地の伝承、肥沃さなどが記されていますが、1300年前には既に、この地域で人々が生活を営んでいたため、文化、自然など様々なことがうかがえます。

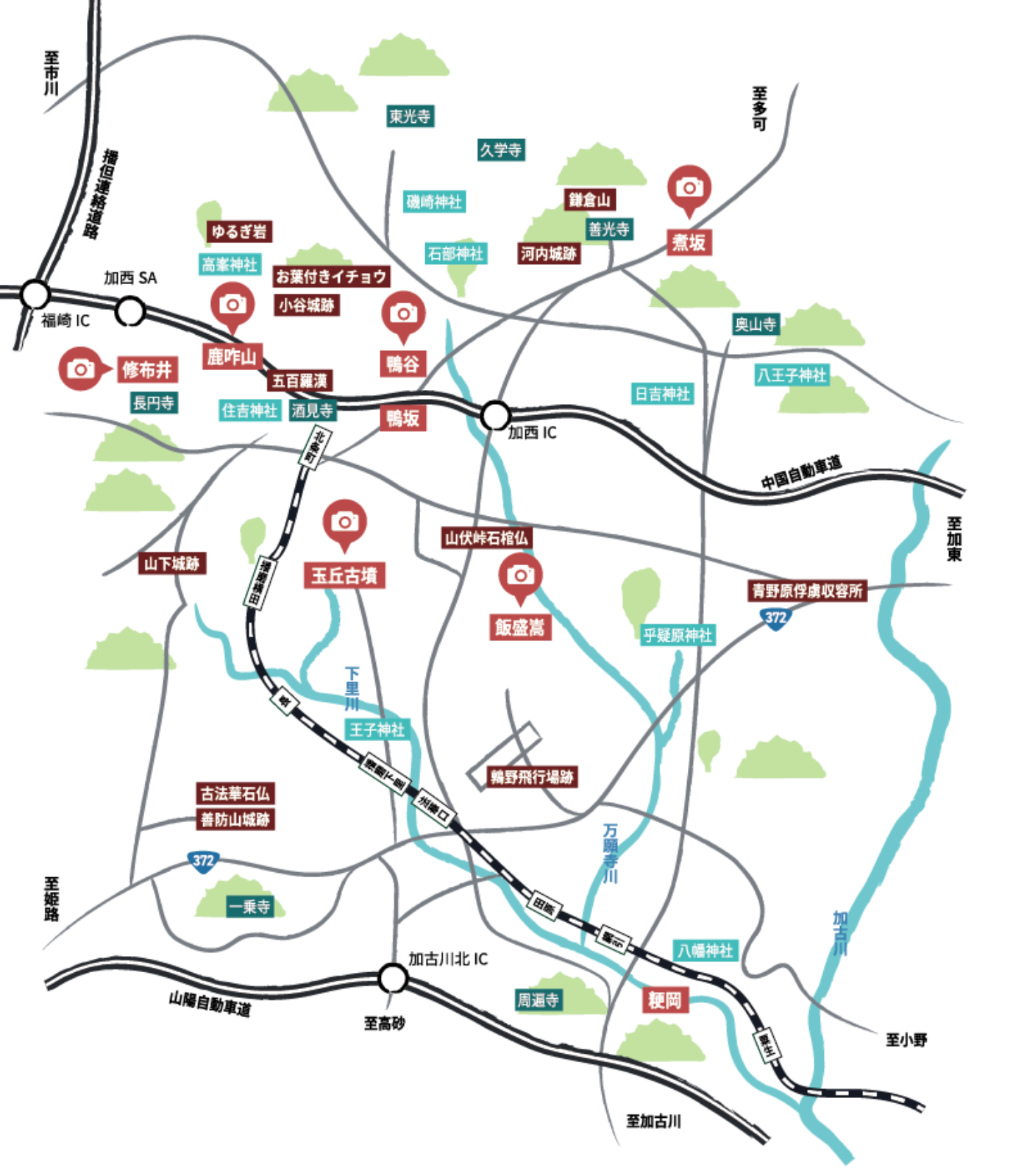

この播磨国風土記に根日女の伝説の舞台である玉丘古墳やその他ゆかりの地も多数が加西市に見られます。

播磨国風土記

根日女は、播磨国賀毛の里を治める国造許麻(くにのみやつここま)の娘として生まれました。

ある日、根日女は偶然ふたりの若者の命を救い、ふたりの若者は根日女を愛してしまいます。しかし、その若者たちは後に23代顕宗天皇と24代仁賢天皇となる皇子だったのです。

二人は譲り合いながら根日女に求婚したものの、根日女は里を離れることができなかったため縁談はなかなかうまく進みませんでした。

やがて、皇子は帝につき、根日女を皇后として迎えようとしますが、根日女は病で息を引き取ってしまったのです。

嘆き悲しんだ天皇と皇子は、根日女を賀毛の里に手厚く葬りました。

その墓は、美しい玉石でおおわれていたので、今でも玉丘古墳として言い伝えられています。

玉丘古墳

播磨風土記に登場する地名で、現在の加西市にある地名を訪れることができます。

加西市の様々な場所で古墳や石仏が見受けられ、それらが700年前の奈良時代のものであると考えると驚くばかりです。

里とは大きな集落を指し、地名はそれよりも小さなエリアを指すと考えられています。

風土記の記述のある地名一覧

| 出てくる里名 | 現在の比定地 | 里名 | |

| 修布の井 | 加西市吸谷町 柏原家 | 修布の里 | Photo |

| 鴨谷 | 鴨谷町 | 上鴨・下鴨の里 | Photo |

| 鴨坂 | 北条地区から | 上鴨・下鴨の里 | Photo |

| 煮坂 | 河内町二カ坂 | 河内の里 | Photo |

| 鹿咋(かくい)山 | 女鹿山公園 | 修布の里 | Photo |

| 飯盛嵩 | 飯盛山 | – | Photo |

| 玉丘 玉丘町 | 玉丘史跡公園 | – | Photo |

| 玉野 | 玉野町 | – | Photo |

| 糠岡 網引町 | 糠塚山 | 楢原の里 | Photo |

風土記の記述のある里一覧

| 出てくる里名 | 現在の比定地 | 補足説明 |

| 上鴨・下鴨の里 | 在田・西在田地区周辺 | 皇塚古墳 |

| 修布の里 | 富田地区周辺 | 吸谷廃寺 |

| 三重の里 | 北条地区から | 下里川流域 |

| 河内の里 | 日吉地区周辺 | 鎌倉山 |

| 雲潤の里 | 宇仁地区周辺と加東市の一部 | 古墳 |

| 楢原の里 | 日吉地区周辺 | 古墳・石仏 |

| 川合の里 | 小野市の河合地区と富合・九会地区の一部 | 梵鐘 石仏 石の鳥居 窯跡 |

播磨国風土記1300年記念事業

シンボルマークの想い

播磨風土記に登場する地名で、現在の加西市にある地名を訪れることができます。

古墳や石仏が見受けられ、700年前の奈良時代のものであると驚くばかりです。

里とは大きな集落を指し、地名はそれよりも小さなエリアを指すと考えられています。